한국의 전체 실업률은 2025년 현재 약 2.5% 수준이다. OECD 평균 4.9%와 비교하면 절반 수준에 불과하다. 통계만 보면 한국의 고용시장은 비교적 안정적인 것처럼 읽힌다. 그러나 이 수치에는 정규직뿐 아니라 계약직, 단시간 근로, 파트타임까지 다양한 형태의 일자리가 모두 포함된다. 낮은 실업률 수치만으로는 청년들이 실제로 경험하는 첫 직장 정착의 어려움을 보여주지 못한다.

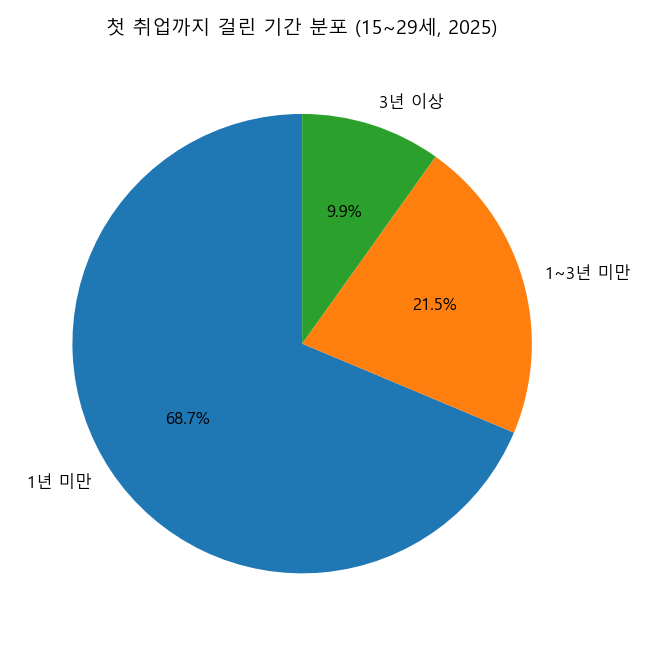

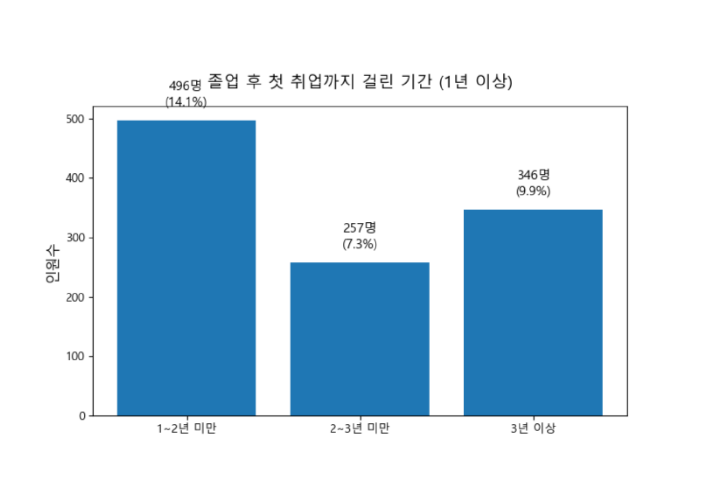

최근 조사에 따르면 15~29세 청년 가운데 졸업 후 첫 직장에 정착하기까지 1년 이상이 걸린 비율은 31%에 달한다. 그중 3년 미만은 약 21%, 3년 이상은 약 10%였다. 전체 실업률이 2.5%에 불과한 나라에서 청년 세 명 중 한 명이 최소 1년 이상의 대기 시간을 겪는다는 사실은 눈여겨볼 만하다.

첫 직장까지의 지연은 여러 층위의 문제를 드러낸다. 사회적으로는 생산에 참여할 수 있는 청년 인력이 장기간 공백을 겪으면서 국가적 자원의 낭비로 이어진다. 산업적으로는 기업이 필요로 하는 인재를 제때 확보하지 못해 현장과 교육 사이의 미스매치가 심화된다. 개인에게는 경력 시작점이 흔들리며 불안이 커지고, 이후 경력 축적 속도에도 차질이 생긴다.

이 문제를 둘러싸고 다양한 논의가 이어지고 있다. 대학 교육만으로는 산업 현장의 요구를 충족하기 어렵다는 점에서, 졸업 이후에도 역량을 다시 익힐 수 있는 재교육 체계가 필요하다는 의견이 있다. 기업의 신입 채용에서 나이 제한을 완화하거나, 채용 전후 맞춤형 훈련 프로그램을 도입하는 방안도 거론된다. 채용 이후 일정 기간의 연수나 OJT에 드는 비용을 줄이기 위해 정부 차원의 지원을 검토해야 한다는 주장도 나온다. 이러한 제도적 접근은 신입 진입의 문턱을 낮추고 공백기를 줄이는 데 일정 부분 기여할 수 있다.

기업의 태도 변화도 중요한 화두다. 즉시 현장에 투입할 수 있는 경력자를 선호하기보다, 신입을 장기적인 자산으로 보고 투자하는 문화가 필요하다는 지적이 있다. 다만 이는 기업의 비용 부담과 직결되므로 정책적 뒷받침과 사회적 합의가 뒤따라야 한다.

개인에게도 이 시기를 어떻게 활용할지가 과제로 남는다. 공백을 단순한 기다림으로 두기보다, 자기 프로젝트를 기획하고 완성해 포트폴리오로 남기거나 단기 경험을 통해 직무 감각을 유지하는 방식이 가능하다. 인턴, 계약직, 프로젝트 참여는 완전한 정규직 경험은 아니지만, 네트워크를 넓히고 자신이 원하는 직무에 대한 감각을 유지하는 데 도움이 된다.

결국 한국의 낮은 실업률 속에는 드러나지 않는 청년층의 긴 공백이 숨어 있다. 졸업과 동시에 안정된 직장에 들어가는 시대는 이미 끝났고, 청년 10명 중 3명이 첫 직장에 이르기까지 1년 이상을 기다린다. 이는 개인의 문제로만 치부하기 어려운 사회적 비용이다. 동시에, 사회적 제도와 기업의 지원이 충분하지 않은 상황에서 개인의 대응 전략 또한 불가피하다. 공백은 낭비로 남을 수도 있고, 새로운 출발을 위한 자산이 될 수도 있다. 이 시간을 어떤 방식으로 채워갈 것인가는 사회와 기업, 개인 모두에게 남겨진 질문이다.